Bildung als Chance

Aletta-Fachtagung zur digitalen Sogwirkung

Die dritte Fachtagung des Aletta Haniel Programms am 9. Mai 2025 nahm sich dem aktuellen Thema Extremismus und Radikalisierung in der Jugendentwicklung an, das insbesondere durch soziale Netzwerke rasant zugenommen hat. Rund 80 Interessierte aus Schulen, Verwaltung und Sozialeinrichtungen der Region trafen sich, um sich über die aktuelle Lage zu informieren und darüber auszutauschen, wie man diesem Phänomen wirksam entgegentreten kann. Durch den Tag führte Moderatorin und Journalistin Aslı Sevındım.

Bei seiner Begrüßung hob Dr. Rupert Antes auf die 15-jährige Erfolgsgeschichte des Aletta Haniel Programms ab, die ohne die intensive Zusammenarbeit der Stadt Duisburg, dem Kommunalen Integrationszentrum sowie der Haniel Stiftung und der Welker-Stiftung nicht möglich gewesen wäre. Eben dieser Schulterschluss trägt dazu bei, dass Kinder einen gelingenden Schulabschluss und den Übergang in das Berufsleben finden. Und so erstaunt es nicht, dass auch gewichtige Einflussfaktoren wie Mediennutzung und Medienkompetenz in den Blick genommen und diskutiert werden. Von den Mitwirkenden und Gästen wünschte er sich einen lebendigen Austausch der unterschiedlichen Perspektiven.

Bürgermeisterin Edeltraut Klabuhn konstatierte die zunehmende Verlagerung der Kommunikation in den digitalen Raum. Seit Corona habe die Nutzung sozialer Medien und damit die Meinungspolarisierung stark zugenommen. Echokammern verstärkten die Wirkung von Propaganda bis hin zur Radikalisierung. Klabuhn appellierte in ihren Grußworten, diese Radikalisierungsprozesse zu erkennen und vor Ort zu verhindern.

Studienlage ist alarmierend

Hier setzte auch Dr. Daniel Köhler mit seinem Fachvortrag über den wissenschaftlichen Stand und die Entwicklung von Radikalisierung und Extremismus an. Der wissenschaftliche Leiter des Kompetenzzentrums gegen Extremismus (konex) im Landeskriminalamt Baden-Württemberg war digital zugeschaltet und gab einen Überblick über die Radikalisierungsforschung. Das Eintrittsalter entsprechender Gewaltdelikte sinkt rapide. In der Regel gehe der Radikalisierung ein individueller psychosozialer Veränderungsprozess voraus. Hierzu hat konex mehr als 100 Risikofaktoren ausgemacht, wie beispielsweise Depression, Einsamkeit oder Diskriminierungserfahrung, Frustration durch gesellschaftliche Krisen oder den Vertrauensverlust in staatliche Organe. Diese werden durch soziale Netzwerke deutlich verstärkt: Gezielte Desinformation, die Glorifizierung von Einzeltätern, eine starke Emotionalisierung erhöhen die ideologische Dringlichkeit und verengen den Blick auf alternative Lösungen. Doch hierin stecke auch eine gesellschaftliche Chance, diese Spirale umzudrehen.

Dennoch bleibe der Trend zunehmender Radikalisierungsprozesse ungebrochen. Sie würden kürzer, komplexer, seien schwerer erkennbar, transnational, ideologisch entgrenzt und unberechenbarer. In seinem Ausblick blieb Köhler dennoch

zuversichtlich. Deutschland habe eine der besten Präventionslandschaften. “Die vielen zivilgesellschaftlichen und staatlichen Programme und Projekte sind finanziell gut ausgestattet, gesellschaftliche Schutzsysteme durch Familie, Schule und Polizei sind nach wie vor Stabilitätsanker.” Umso wichtiger sei es, sich an neue Entwicklungen anzupassen, um beispielsweise Codes und Symbole, Medien und Methoden evaluieren und entsprechend reagieren zu können.

TikTok als Einfallstor für Radikalisierung Jugendlicher

Lara Franke brachte dem Publikum Rechtsextremismus auf TikTok näher. Eine kurze Abfrage im Saal bestätigte, dass das Netzwerk primär von Jugendlichen genutzt wird. Gründe hierfür liegen in der einfachen Handhabung und Partizipation sowie der Vielfalt multimedialer Inhalte. Rund 30% der Nutzenden geben laut der Medienpädagogin und freien Journalistin an, dass sie Informationen zum Weltgeschehen über TikTok beziehen. Nur Familie, Freunde sowie Fernsehen/Radio stünden als Quellen höher im Kurs.

Auf diese Rezeption und reichweitenstarke Verbreitung setzte radikaler Content auf. Er kleide sich jung oder heimatverbunden, vermeintlich seriös oder kämpferisch, setze auf Influencer oder parlamentarische Rechtsextreme. Er bediene Narrative wie Untergangsszenarien, ein gemeinschaftliches Auflehnen gegen das System, propagierten alleinigen Wahrheitsanspruch oder förderte tradierte Rollenbilder und Clichés. Nutzende fänden hierin Anschluss und Anerkennung, Stolz und Verbundenheit. Auch Franke zeigte auf, wie Emojis, Zahlen, Hashtags oder auch Songs neu kontextualisiert werden. Deshalb empfahl sie den Anwesenden, sich zu informieren, kritischen Content auf der Plattform selbst oder dem dpa-Faktencheck zu melden. Im Kontakt mit Jugendlichen seien Medienkompetenz, Sensibilisierung und Aufklärung wichtig, um Onlinestrategien zu erkennen und Ideologien zu entschlüsseln. Zugleich helfe Empowerment dabei, die eigene Handlungsfähigkeit zu erleben.

Podium vereint Sichtweisen und gibt Lösungsansätze

In die anschließende Diskussion lud Aslı Sevındım sechs weitere Expertinnen und Experten auf das Podium ein.

Tugay Saraç, LSBT*IQ Koordinator der Ibn Rushd-Goethe Moschee in Berlin, beschrieb sein Aufwachsen als queere Person im muslimischen Elternhaus. Am Scheidepunkt zwischen Ausstieg oder Radikalisierung habe er sich seinerzeit abgewandt, andere hingegen fänden Heimat und Identifikation im Salafismus.

Auch Axel Reitz betonte seine Biografie. Aus Rebellion gegen den autoritären Vater wandte er sich als Teenager der Neonaziszene zu, radikalisierte sich und trat der NPD bei. Erst im Alter von 30 Jahren gelang ihm die Abkehr vom Rechtsextremismus durch ein staatliches Ausstiegsprogramm. Heute engagiert sich der Autor und Referent als Experte für Radikalisierung und De-Radikalisierung im Verein Extremislos. Er plädiert dafür, statt der Gesinnung den Menschen zu sehen, um ihn in die Gesellschaft

zurückzuholen. Er empfiehlt Schulen Rollenspiele zu Mobbing und Diskriminierung. So könnten die Gefühle von Tätern und Opfern nachempfunden und in die eigene Lebenswirklichkeit übertragen werden.

Veli Sırın ist Teamleiter bei AWO-Wegweiser, einem Präventionsprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen gegen Islamismus. Häufig bekämen Schulen nicht mit, mit welchen Problemen Schülerinnen und Schüler konfrontiert seien. Durch ihre Arbeit öffne Wegweiser einen Raum für Gespräche und anschließende Reflexion mit den Lehrkräften. So könne Vertrauen und Demokratieverständnis aufgebaut und für Rassismus und Diskriminierung sensibilisiert werden.

“Die Realität muss sexyer werden als der digitale Raum.”

Prof. Dr. med. habil. Dr. theol. Dipl. mus. Isgard Ohls, die den Lehrstuhl für Psychiatrie und Psychotherapie an der Medical School Hamburg innehat, sprach sich zunächst für eine deutliche Trennung vom Religions- und Ideologiebegriff aus, um Stigmata vorzubeugen. Auch sie hält komplexe Persönlichkeitsstörungen für ursächlich. Eine Radikalisierung könne gerade bei Kindern von Extremismusrückkehrern begünstigt werden, wenn dieser Lebensabschnitt nicht aufgearbeitet und tabuisiert werde. Hier müsse auch in der Ausbildung von Psychotherapeuten nachgebessert werden. Fehler und Ängste machten uns menschlich. Deshalb gelte es, Hürden abzubauen, damit Hilfe in der realen Welt aufgesucht werde.

Mohammed Nadeem ergänzte die Runde als Experte für Radikalisierungsprozesse. Der Referent, Autor und Moderator sowie Islam- und Nahostwissenschaftler legte den Fokus auf Menschen mit Migrationserfahrung. Viele von ihnen litten an einer posttraumatischen Belastungsstörung, zudem begegneten ihnen Alltags- und Islamfeindlichkeit. Zur Definition von Radikalisierung riet er Sozialträgern und Zivilgesellschaft, sich nicht auf die Grundlage von Sicherheitsbehörden und damit auf gängige Ismen zu fokussieren, sondern die Thematik umfassender zu denken und ihre Fluidität als Chance zu nutzen.

Auf die Frage, welche Tipps das Podium Eltern geben könne, bezog Jörn Böhme Stellung. Er ist Lehrer der Internationalen Vorbereitungsklasse an der Aletta-Haniel-Gesamtschule in Ruhrort: “Offenheit behalten, keine Verbote, nicht dämonisieren, informieren!” Wer kritisch reflektiere und die Mechanismen und Methodiken durchdringe, sei schon gut sensibilisiert.

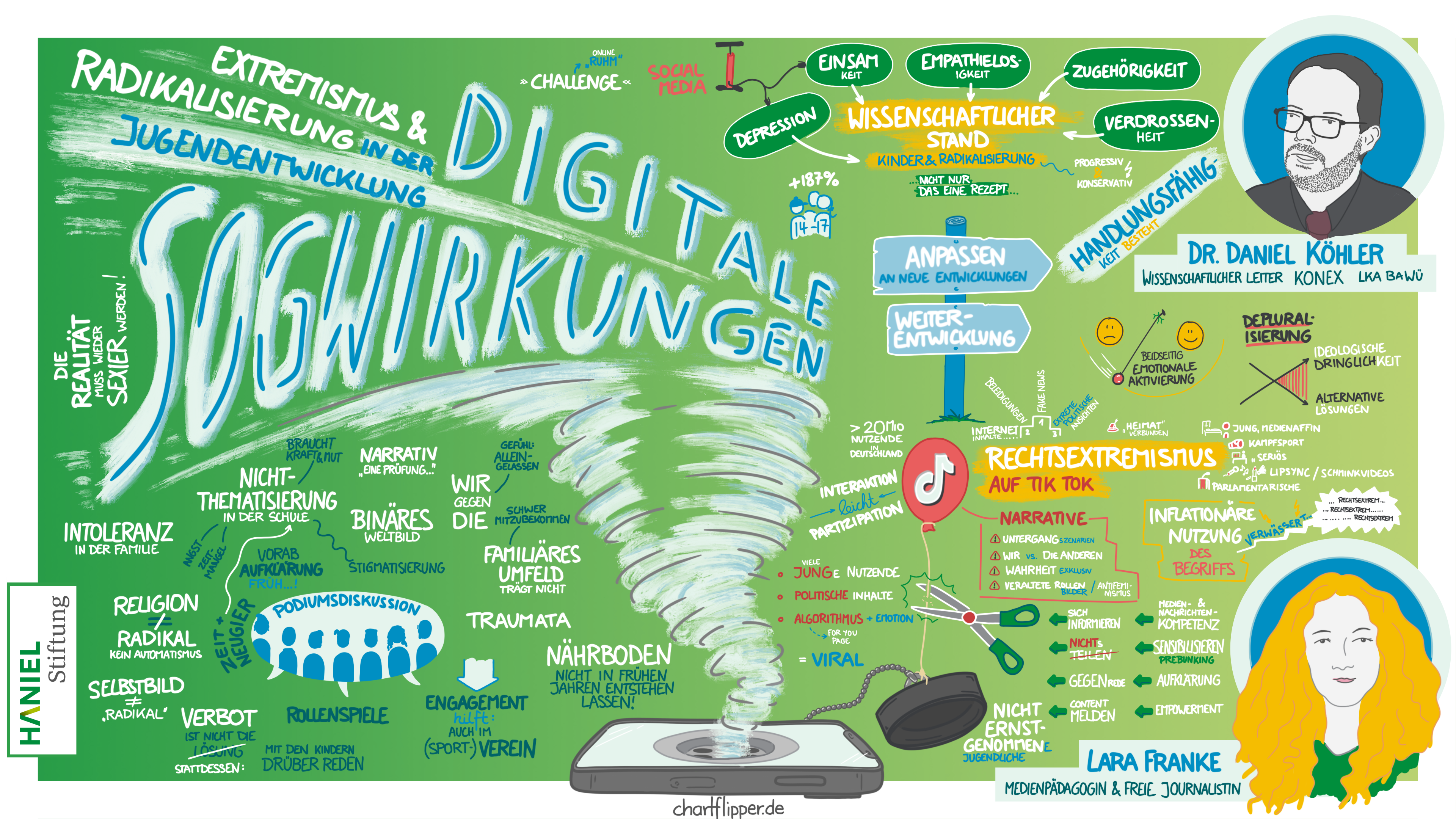

Wir bedanken uns sehr herzlich bei Aslı Sevındım für die gelungene Moderation des Tages und ihren Einsatz als Patin des Aletta-Haniel-Programms. Ebenso geht unser Dank an den Graphic Recorder Thorsten Ohler, der die Veranstaltung visuell festgehalten hat. Wir freuen uns über das rege Interesse an der Fachtagung. Folien zu den Fachvorträgen können auf Wunsch bei Mira Grub (mgrub@haniel.de) angefordert werden.

Nachgefragt: Ein Stimmungsbild aus dem Publikum

“Unsere Aufgabe als Schule muss es sein, jungen Menschen kritisches Denken und digitale Medienkompetenz zu vermitteln, damit sie sich selbstbewusst und reflektiert in diesen digitalen Räumen bewegen. Die Tagung hat mir noch einmal verdeutlicht, wie wichtig unsere Präventionsarbeit ist. Dazu gehört die Förderung einer demokratischer Diskussionskultur im Unterricht, auch die Sensibilisierung für Frühanzeichen für Radikalisierung in den Schulalltag einzubauen und weiterhin, dass wir als Schule immer im Gespräch bleiben müssen und dabei jede Schülerin und jeden Schüler als Person wertzuschätzen.”

Petra Drobek, Schulleiterin Aletta-Haniel-Gesamtschule

“Mit unserer Ausstellung und in unseren Workshops setzen wir ganz persönlich an, damit sich die Geschichte der Shoah nicht wiederholt. Es macht mir Mut, wenn Instrumente und Methoden vermittelt werden, wie wir Radikalisierung und Extremismus bekämpfen können.”

Ruth-Anne Damm, Zweitzeugen e.V.

“Mich begeistern die Qualität und die vielen Impulse. Wenn wir uns auf den persönlichen Wirkungsbereich fokussieren, können wir viel erreichen. In direkten Beziehungen hilft es, keine perfekten Erwartungen zu haben, einander zuzuhören und zu verzeihen.”

Gülcan Boybeyi, Kommunales Integrationszentrum Duisburg

“Die Radikalisierung im Internet macht mir große Sorgen, da extreme Inhalte zu jeder Zeit für junge Leute zugänglich sind. Die Leute sämtlicher extremen Richtungen können sehr gut junge Menschen ansprechen und in ihrer Meinung verfangen. Von der heutigen Veranstaltung nehme ich mit, dass Präventionsarbeit wichtiger denn je ist. Es müssen sich verschiedenste Netzwerkpartner und Organisationen zusammenfinden und miteinander arbeiten.”

Daniel Di Nisio, Polizeipräsidium Duisburg

“Es ist wichtig auf die wachsende Radikalisierung junger Menschen zu reagieren, in dem man gezielt die Jugendlichen in den Schulen besser aufklärt und stärkere Medienkompetenz erfordert. Mir macht es Mut, dass es immer noch engagierte Menschen gibt, die an das Gute glauben.”

Nehir Basaran, Lebenswelt e.V.